“May I see the most degraded photographic material you have in your collection?” aveva detto per prima cosa Joan Fontcuberta una volta arrivato all’ICCD (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione). La sua richiesta, che potremmo considerare paradossale, data la mole di materiale (fotografico e non solo) che l’istituto acquisisce e preserva fin dalla sua fondazione, (avvenuta nel 1969, in unione con il Gabinetto Fotografico Nazionale) nasce però dalla volontà dell’artista catalano di operare su alcune lastre fotografiche deteriorate provenienti dal Fondo Chigi. Ha così origine la mostra temporanea a cura di Francesca Fabiani, “Joan Fontcumberta. Cultura di polvere”, attualmente a Palazzo Fortuny. Luogo, questo, la cui scelta vuole unire tre personalità eccentriche nel nome della sperimentazione e della passione per la fotografia: l’artista difatti opera su fotografie eseguite dal principe Francesco Chigi Albani della Rovere (fotografo amatoriale) in un luogo appartenuto a Mariano Fortuny, il cui amore per la fotografia è testimoniato nella stessa casa-museo.

Fontcuberta lavora attraverso un procedimento di tipo surrealista che consiste nel prelievo di elementi già dati (in questo caso un frammento della lastra). Il fatto di modificare qualcosa di già esistente è visto solitamente in maniera negativa, ma ciò che ci vuole comunicare l’artista con la sua opera è un altro: la sua comprensione della natura profonda della fotografia, ovvero della sua materialità. Se la fotografia è portatrice di memoria (che nel momento dell’esecuzione si è voluta fissare per diverse ragioni), è anche vero che la caratteristica della memoria è quella di essere impressa, inesorabilmente, in qualcosa di materiale e organico: può essere fissata nella nostra mente oppure su un supporto esterno, in questo caso, in una carta che riproduce una foto. Allora, se è vero che la memoria di per sé, come concetto, è qualcosa di astratto e intoccabile (quasi un’essenza spirituale), è vero anche che per essere tramandata deve in qualche modo essere imprigionata in qualcosa di temporaneo, mortale, materiale. Questa duplicità della sua essenza, che pare essere un triste paradosso, porta la memoria a essere quasi organica lei stessa, soggetta quindi a un ciclo di nascita e rinascita: così, attraverso la sovrapposizione di immagini degradate dal tempo, Fontcuberta ne crea delle nuove, permettendo a ogni elemento di memoria che sta scomparendo di poter collaborare per creare (e crearsi) una nuova vita. L’uomo che emerge da un groviglio al centro della fotografia in “Trauma #3142” sembra dirigersi verso un paesaggio vuoto, che aspetta di essere popolato e risignificato.

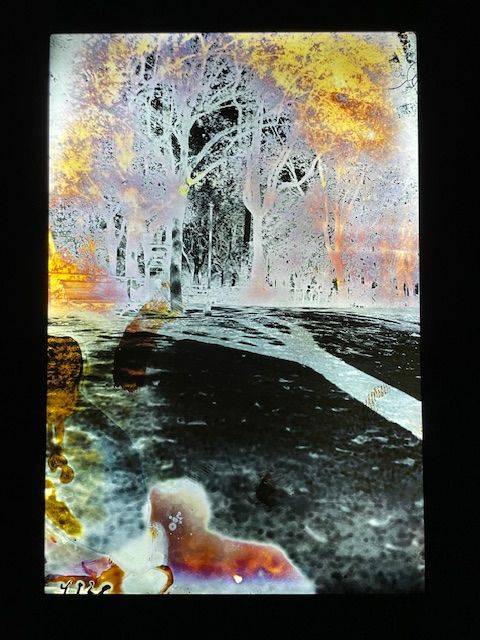

È chiaro che la rinascita di queste immagini, portata da Fontcuberta, ha delle valenze più che positive, necessarie: la rinascita è l’unico modo per la memoria impressa in queste foto, per non scomparire nell’oblio. In un’immagine vediamo, sotto una scia di macchie bianche, quello che sembra essere un paesino circondato dagli alberi, il quale, proprio grazie ai segni del tempo, sembra emergere ancora di più dall’immagine, seppure quasi invisibile.

Ma questo ci porta a un altro tema: se la memoria testimonia e prova lei stessa questo inesorabile passaggio tra immateriale e materiale, ci dimostra anche il passaggio da astratto a concreto o, meglio, la possibilità e la necessità di intreccio tra questi. Le immagini di Fontcuberta, per quanto possano sembrare astratte, in realtà derivano da immagini concrete (sono, appunto, fotografie) che per rinascere hanno avuto bisogno di un aiuto da parte dell’astrazione (l’immaginazione dell’artista). David Campany ha detto, al riguardo, che l’astrazione non è mai astratta, specialmente quando è così vicina alla fotografia. È di fatto anche una questione di distanza: zoomando non ci sarà più nulla di astratto. Cosa che dimostra l’innocente paesino sopracitato: se andiamo oltre la nube bianca in primo piano, scorgiamo un paesaggio reale. Allora il lavoro esposto al Museo Fortuny è esattamente la testimonianza di questo inevitabile intrecciarsi di memoria e materialità, di astrazione e concretezza. Lo dimostra l’opera “Trauma #1882”: quella che parrebbe l’ombra bianca di un albero, posata su un indefinibile sfondo nero ci confonde a primo impatto. Ma se poi seguiamo con gli occhi la sua direzione, vedremo che ci sta portando verso un albero, un lampione e una panchina, verso insomma quello che sembrerebbe un concretissimo parco. Tuttavia, è proprio grazie a quell’astrattissima ombra che noi abbiamo scorto questo paesaggio materialmente esistente: astrazione e concretezza qui collaborano in maniera esclusiva e necessaria, e sono così unite che difficilmente riusciamo più a scorgere il significato di queste parole.